Les nombreux amateurs d’Amirauté familiarisés avec la pratique

des règles seront intéressés par une approche détaillée de l’importante

question des torpilles. La panoplie de ces armes bien particulières, si

elle reste inscrite dans le cadre indiqué, est si riche que la

découverte fortuite d’un élément singulier peut être la source

d’étonnement pour certains lecteurs. Un exposé d’ensemble permettra de

confirmer les bases pour la grande majorité des cas.

Un précédent article rappelait les principes de l’emploi des

sous-marins, dans leur force et leurs limites au cours de la Seconde

Guerre mondiale. Ce qui nous amène naturellement à voir de plus près

leur arme essentielle. Celle-ci, si justement redoutée trouve sa place

à bord de tous les types de navires et de certains avions. En pratique

son utilisation peut se schématiser ainsi :

- A bord des Cuirassés : pratiquement exclue.

- A bord des Croiseurs : arme occasionnelle.

- A bord des Destroyers : rôle plus important (bien que la tendance

ait été une diminution de cet armement au profit d’un renforcement de

la D.C.A.).

- A bord des vedettes rapides : arme principale, mais cette

catégorie de bâtiments petits et fragiles ne peut jouer qu’un rôle très

secondaire.

- A bord des sous-marins : elle constitue l’armement principal,

sinon le seul, que les qualités de discrétions du lanceur, comme nous

l’avons vu, rendent particulièrement dangereux.

- A bord des avions : une seule arme, très rarement deux, sur des

appareils spécialement aménagés et soumis à des contraintes de

lancement qui exposent grandement le lanceur (faible distance, altitude

et vitesse...).

Caractéristiques des torpilles

Torpilles classiques. Elles sont mues par des moteurs à piston

thermique ou à oxygène, des turbines ou des moteurs électriques.

Quelque soit leur calibre les torpilles peuvent se classer en

Torpilles-Distance et Torpilles-Vitesse. Les premières sont surtout

utilisées par les bâtiments de surface obligés de lancer de loin les

autres arment les sous-marins, vedettes et avions auxquels leur

invisibilité totale ou relative permet de lancer de près. A bord des

navires de surface on utilise le plus souvent les lancements groupés

recherchant surtout un effet d’intimidation qui oblige l’adversaire à

s’éloigner momentanément. Le lancement individuel de surface se fait

presque toujours de nuit par surprise dans des conditions de visibilité

se rapprochant de celles du sous-marin... Pour ce dernier le lancement

par surprise est la règle.

Torpilles acoustiques et torpilles programmées. Les premières

se dirigent vers les hélices, les secondes ont un parcours sinueux

touchant au hasard leur cible dans un convoi. Rapidement contrées par

des bruiteurs ou souvent perdues, ces armes délicates et fragiles,

embarquées en petit nombre (2-3 par s/marins) ont été relativement

décevantes...

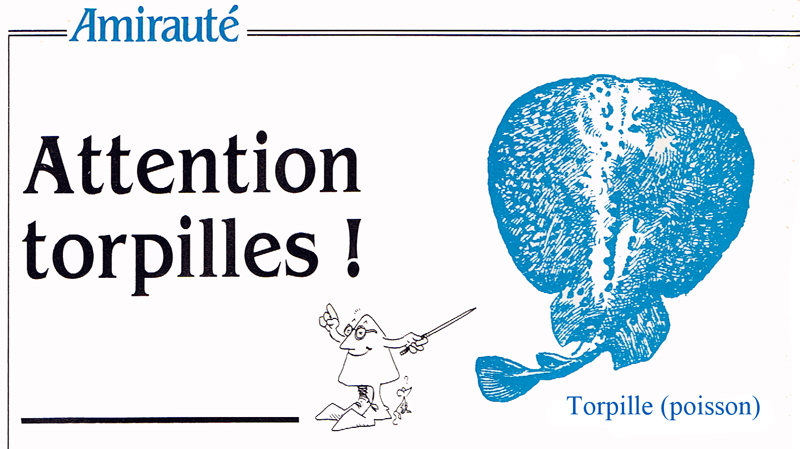

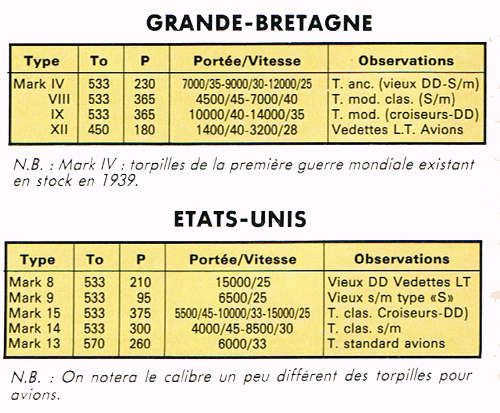

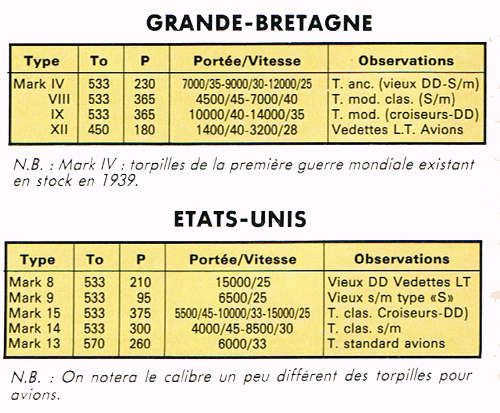

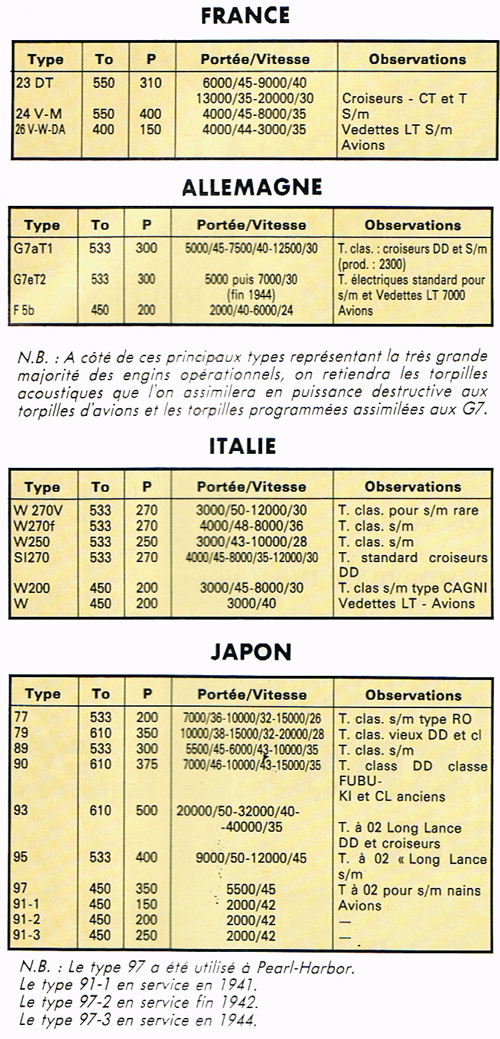

Principaux types de torpilles utilisées en 1939-1945

To : Calibre de la torpille

P : Poids de la charge

Portée/Vitesse : Portée en mètres pour vitesse en nœuds

Les effets

En général ceux-ci sont proportionnels au poids de la charge qui

peut varier du simple au quintuple. La torpille est sans conteste

l’arme conventionnelle la plus meurtrière contre les bâtiments de

surface. Son pouvoir de destruction est le plus souvent extrême même si

dans certaines occasions il se montre étonnement modeste (en général

les impacts aux extrémités de la coque sont moins dangereux). La

résistance varie notablement avec l’âge du navire touché on notera la

grande vulnérabilité des navires anciens et la meilleure résistance des

bâtiments modernes spécialement des cuirassés. Les torpilles

acoustiques touchant à proximité des hélices entrainent souvent

l’immobilisation du navire atteint sans toujours le couler... Dans tous

les cas d’impact par torpille la réduction de vitesse du navire atteint

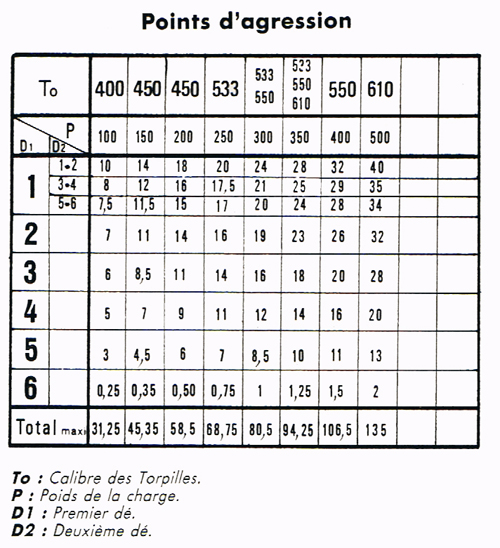

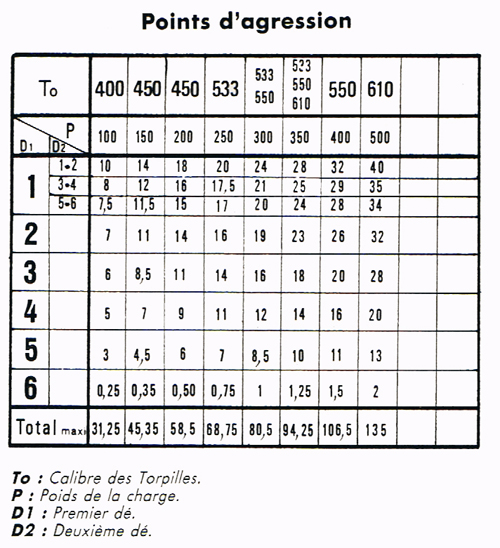

est immédiate. Afin de tenir un compte plus précis de toutes ces

données il nous a semblé opportun de compléter le tableau des points

d’agression de ces armes et nous proposons de remplacer celui

fourni-dans l’annexe 10 d’Amirauté par le suivant :

A côté d’une légère modification de la répartition totale des

points on notera surtout la modulation détaillée de l’éventualité du dé

I dans ce cas le jet d’un second dé donnera le total de points à

retenir sur 3 possibilités au lieu d’une seule auparavant. Cette

modification du tableau va dans le sens d’un allégement de l’agression

par torpille rendue plus souple donc plus réaliste.

Paul Bois