Nous abordons aujourd’hui un sujet qui intéresse la majorité de

nos amis wargamers qui pratiquent Amirauté. Cependant beaucoup d'entre

vous n'utilisent pas ou, de façon incomplète, les grandes possibilités

offertes par cette arme redoutable.

A leur décharge, disons que dans le livret Amirauté la question

est traitée de manière bien succincte. De même, l'absence d'un tableau

de résultats des points de dégâts représente un handicap certain.

C'est pour toutes ces raisons qu'à la demande quasi-générale, nous

abordons aujourd'hui le sujet et que je le traiterai à fond, apportant

ainsi les renseignements manquants afin d'employer enfin, avec

efficacité, cette composante Indispensable de notre jeu favori.

Un peu d'histoire

Dès les premiers mois de la Seconde Guerre Mondiale, les pertes

subies par les marines alliées du fait des mines furent considérables.

En un plus de 3 mois 262000 tonnes de navires (79) allèrent par le

fond, victimes de cette arme meurtrière. Et un an après, en décembre

1940 le total des pertes atteignait 772 000 tonnes.

Voyons donc comment les Allemands purent obtenir ces résultats

considérables et quels ont été les moyens employés.

Les différentes catégories de mines.

En gros, deux catégories bien distinctes :

Les mines de fond

L'engin, une fois largué, descend sur le fond, attendant le

passage d'un navire qui déclenchera l'explosion. La mise à feu pouvant

être provoquée par différents moyens : magnétique, acoustiques, à

dépression de masse et certaines mines combinent même deux ou trois de

ces mises à feu, renforçant ainsi, les difficultés de dragage et

l'efficacité de leur emploi.

- Magnétique : le principe consiste en une aiguille

aimantée qui oscille lorsqu'une masse métallique importante se trouve à

proximité immédiate.

- Acoustique : le dispositif de

mise à feu possède un microphone très sensible. Les sons produits par

les hélices d'un navire brassant l'eau sont enregistrés par le micro et

une membrane sensible provoque la mise à feu.

- A dépression

: un bateau en mouvement déplace une grande masse d'eau provoquant une

dépression sur la surface du liquide qui va se communiquer aux couches

sous-marines. La mine à dépression les enregistre.

Les mines à contact au à orin

Il s'agit des mines ordinaires dont la surface est hérissée

d'antennes contact qui déclenchent l'explosion lorsqu'un navire les

heurte. Ces mines sont en général fixes. C’est-à-dire qu'elles restent

statiques, flottant entre deux eaux, à l'endroit où elles ont été

mouillées. Lancé à la mer en même temps que la mine, le crapaud (pesant

4 à 500 kg) descend vers le fond de la mer. Le câble (nommé orin) qui

relie le crapaud à la mine se déroule et sa longueur est

automatiquement prévue pour que la mine reste entre deux eaux. En effet

un plomb de sonde précède le crapaud dans sa descente et dès qu'il

touche le fond, bloque automatiquement le déroulement du câble.

Le mouillage des mines à orin

Sur les navires de surface (mouilleurs de mines, croiseurs,

destroyers) deux rails conduisent vers la poupe (l'arrière du navire)

où les mines vont tomber alternativement tribord bâbord.

Si le mouillage est automatique sur les grands bâtiments, par

contre, sur les destroyers, ce sont des marins (par groupe de 5 ou 6)

qui, en courant, poussent sur des traineaux à roues les engins énormes

(de la taille d'un homme) et les font basculer par-dessus bord sur

l'arrière.

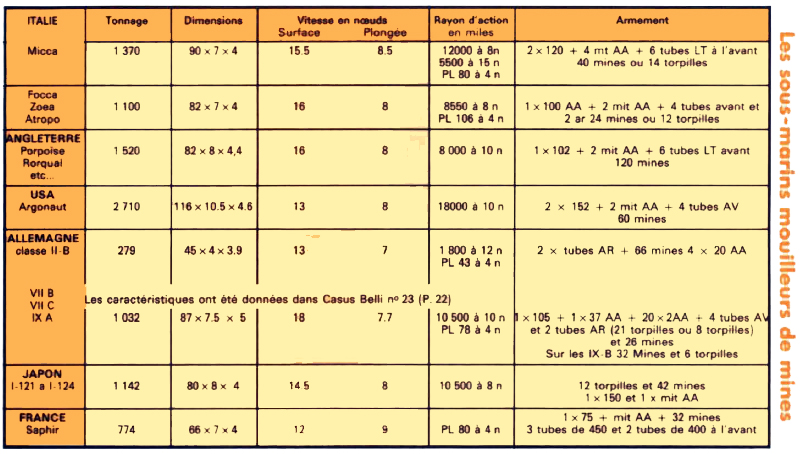

Pour mouiller les mines à orin on utilisera aussi les sous-marins

mouilleurs de mines construits spécialement à cet effet... Les engins

dans ce cas-là sont stockés dans des puits de mines qui sont en

communication permanente avec la mer. La mine larguée, le puits

s'emplit automatiquement d'eau de mer qui compense la perte de poids

provoquée par le départ de l'engin.

Le mouillage des mines

Leur mouillage a lieu dans des eaux côtières dont les fonds

n'excèdent pas 30 mètres. On les emploiera surtout à l'embouchure des

fleuves ou dans les entrées de rades et de ports. Ce sont les avions et

les sous-marins qui, le plus souvent, lanceront ces engins.

- Par avion : Il s'agit simplement de les parachuter de

certains appareils munis d'un dispositif d'emport et de largage

spécial. Au contact de l'eau, le parachute se détache et libère la mine

qui descend aussitôt se poser sur le fond.

- Par sous-marin.

Ces mines sont simplement larguées par les tubes lance torpilles de

n'importe quel sous-marin. Ayant la forme et le calibre des torpilles,

on en charge les tubes de manière identique et elles sont facilement

mouillées de cette façon.

Comment jouer les mines dans Amirauté

Règle fondamentale : Tout prévoir dès le début de la partie.

Pourquoi ? : Parce qu'en début de partie on peut encore disposer

de tous ses moyens : destroyers, avions, sous· marins.

Où mouiller ses champs de mines ? : De préférence devant les bases

adverses, dans les points de passage obligatoires (détroits etc...) et,

surtout, là où vous prévoyiez une attaque ennemie. C'est à dire dans

vos propres secteurs d'attaque qui, normalement, attireront une riposte

de la part de l'adversaire.

Utilisez toujours les mines appropriées, n'oubliez pas, en effet,

que les mines de fond doivent être posées sur des fonds ne dépassant

pas 30 mètres.

La distance entre 2 mines doit être calculée en fonction des

cibles prioritaires : un cuirassé présente une largeur de 25 à plus de

30 mètres, idem pour un porte avion moyen ou lourd. Par contre un

destroyer ne dépassera pas les 12 mètres.

En règle générale, si vous possédez les moyens de minage voulus,

espacez vos mines de 50 à 80 mètres pas plus. Au-dessus de 100 mètres

cela devient un coup de chance.

Les destroyers emportent une moyenne de 60 mines (pas tous, ceci

vous étant toujours précisé dans votre dossier de partie dans le livret

Amirauté). 5 destroyers, cela représente donc une moyenne de 300 mines.

C'est beaucoup et c'est peu ! 300 mines placées à 80 mètres

d'intervalle cela représente un barrage de 24000 mètres. A vous de bien

calculer si :

- 1° vous mouillez, par exemple, 3 barrages de 8 000 mètres en ligne

- 2° ou bien 2 barrages de 12 000 mètres en ligne.

- 3° ou 4 barrages de 6000 mètres en profondeur de champ.

- Seule la configuration du terrain et vos estimations

détermineront votre choix.

- Notez

bien vos emplacements de mouillage : rien de plus crétin que de sauter

sur ses propres mines. Si. Si, oui, oui; c'est déjà arrivé !

Les moyens de lutte contre les mines

Si vous soupçonnez un secteur d'être miné, les mesures à prendre sont

les suivantes :

- Mettre tous les navires en ligne de file.

- Les faire précéder par au moins 2 dragueurs qui, à la vitesse de

dragage (12 nœuds) vont dégager un chenal.

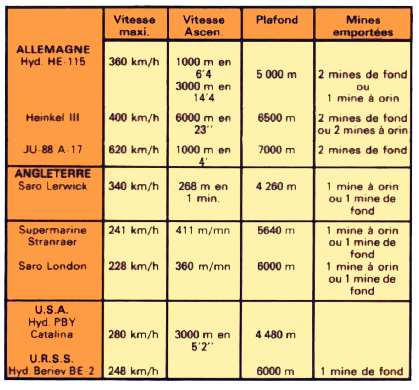

Les avions et hydravions mouilleurs de mines

Inconvénient majeur : La réduction de la vitesse de tous vos

bâtiments, ce qui les rend très vulnérables pour une attaque à la

torpille. Les petits malins pensent déjà qu'il est hautement

souhaitable de planquer un sous-marin aux abords d'un champ de mines !

Si vous n'avez pas de dragueurs sous la main déclarez à

l'arbitre que vos navires mettent les paravanes à la mer.

Il s'agit de 2 câbles (des filins) auxquels sont accrochés des

engins (les paravanes) de forme dissymétrique calculée pour tendre les

filins en les écartant de la coque, en éventail. Le système fonctionne

ensuite comme celui du dragage classique, les orins des mines

accrochées par les câbles étant cisaillés par un procédé mécanique. La

mine ainsi libérée fait surface, ce qui permet de la localiser et de la

détruire.

Dans ces 2 opérations les navires de tête restent toujours vulnérables

et peuvent sauter à tout instant.

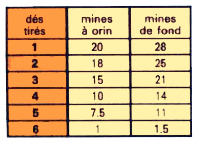

Ce qui nous amène au tableau des dégâts que vous trouvez ci-dessous.

Rôle de l'arbitre

Lorsque l'arbitre repère une formation navale entrant dans un

champ de mines, il consulte le document se rapportant à cette escadre

et examine soigneusement la formation adoptée par le joueur pour ses

navires.

S'il s'agit d'une formation en ligne, l'arbitre déterminera si le

premier navire de tête a sauté ou non.

Ensuite, dans le cas où il est suivi par un navire plus important,

le cas de 2e bâtiment sera examiné. En effet, un destroyer de 10 â 12

mètres de large peut très bien éviter une mine, mais le cuirassé ou le

porte-avions le suivant en file et qui, lui, a une largeur souvent du

plus du double peut provoquer l'explosion.

Par contre, si un bâtiment important (un cargo de 18 mètres de

large par exemple) passe sans dégâts le champ de mines, les navires qui

le suivent, s'ils sont moins larges (cargo plus petit, destroyer etc.)

seront considérés comme indemnes.

Calcul des éléments déterminant si le navire a heurté la mine ou non

La formule donnée page 7 du livret « Amirauté », permet de

savoir si un bâtiment heurte ou non un des engins explosifs (après

tirage du loto).

Ensuite il n'y aura plus qu'à jeter le dé à 6 faces pour déterminer la

gravité des dégâts causés au navire.

Important. L'adversaire n'est jamais informé d'une perte

causée par les mines sauf si le navire concerné envoie un message avant

de couler et si ce message est en clair. Si le message est codé

l'ennemi n'aura aucun renseignement. Par contre le parti du navire

concerné aura, à ce moment-là, connaissance de l'existence du champ de

mines, mais évidemment n'en connaîtra pas l'étendue.

Jean Ricard

PAS DE CARTON JAUNE POUR L'ARBITRE !

Dans un article publié dans le N° 28 de Casus Belli, intitulé « Quand le bateau fait... oh ! »

Yves

Jourdain s'interroge à propos de certaines décisions d'arbitrage prises

à l'occasion d'une partie d'Amirauté sur le thème de « Pearl Harbor ».

Il trouve irréaliste de :

- « Jouer la partie sur plus de 24 h fictives »

Je

pense que si rien n'est prévu d'un commun accord dès le départ, la

partie doit se jouer tant que les Japonais restent dans les eaux

d'Hawaï.

- On a accordé « presque la même valeur aux P40 qu'aux

Zéros ».

Cela

résulte des tableaux publiés dans « Amirauté ». Sauf accord préalable

entre les joueurs, l'arbitre ne peut pas modifier les règles du jeu. Je

suis quant à moi favorable à une telle modification.

- « Voir les sous-marins japonais se balader

tranquillement en surface et en plein jour ».

Je

ne vois pas pourquoi l'arbitre l'interdirait. Tous les submersibles se

déplaçaient en surface lorsqu'ils se rendaient dans leurs zones de

patrouilles ou d'attaque. Ils ne plongeaient que s'il y avait danger

immédiat, leur autonomie étant très limitée.

L'arbitre n'a pas le droit d'interdire à un joueur de faire surface à

une de ses unités sous-marines.

- « Voir les destroyers se faires pulvériser, serrés comme

des sardines pour former des écrans ».

Si

les règles d'abordage sont respectées, là encore, l'arbitre n'a pas le

droit d'interdire à un joueur d'adopter une formation en écran.

- « Voir les PBY se promener avec des torpilles ».

Et

pourquoi pas ? Puisque cet appareil a été construit pour l'observation

mais aussi pour l'offensive. Il possède en effet un dispositif

permanent lui permettant d'emporter 2 torpilles et une soute pour les

bombes ou les charges anti-sous-marines.

Voici quelques exemples d'attaques à la torpille effectuées par des PBY

:

- Le

10.12.41, 5 PBY de la base de Los Banos attaquent à la torpille sous

les ordres du commander Patterson, 2 cuirassés et 2 croiseurs japonais.

- Le

27.12.41, attaque à la torpille par les PBY d'un convoi japonais dans

le secteur de Jolo aux Philippines. Pertes japonaises : 1 transport et

1 destroyer.

- Le 11.01.42 à Kama dans le N-O de Manado, attaque à la

torpille par des PBY des croiseurs et transports japonais.

- Le

23.01.42, dans la nuit, des PBY attaquent à la torpille un convoi

japonais dans le secteur de Balikpapan (Bornéo) : 4 transports (sur 12)

et un destroyer furent coulés.

- A Midway, les PBY attaquèrent de nuit le convoi des

transports japonais, torpillant un pétrolier.

Et

on pourrait encore en citer des tas et des tas. Je n'avais pas le droit

en tant qu'arbitre d'interdire aux PBY de voler avec des torpilles, et

je ne le ferai d'ailleurs jamais.

- « Voir des affrontements aériens par paquet de 50 ou 100

appareils ».

Là

encore, connaissant la guerre du Pacifique, un arbitre n'as pas le

droit d'interdire à un joueur d'opérer par « gros paquets ». Toutes les

batailles aéronavales virent des engagements d'un nombre important

d'avions.

1e vague Jap sur Pearl Harbor 183 appareils.

2e vague :

170 avions aux Philippines, le 19 juin à 8 h 56 les Japonais envoient

une vague de 128 appareils. La première à 8 h 30 en comprenait 69. Il y

avait en face 300 F6-F, vous voyez un peu le cirque ! A Midway les

Japonais envoient sur l'ile 180 appareils !

Le 7 mai à la bataille

de la mer de Corail : 1e vague US = 76 appareils, 1e vague japonaise =

80 avions ; le 8 mai : 1e vague US = 73 appareils, 1e vague japonaise =

69 appareils.

Alors au nom de quel principe un arbitre peut-il interdire aux joueurs

de faire décoller des formations importantes ?

Ni celui du jeu, puisque les joueurs possèdent de tels effectifs.

Ni celui de l'histoire puisque tous les récits sur la guerre du

Pacifique font état de tels engagements ! Alors ?

- « Tenir 1a comptabilité des pertes adverses au

compte-gouttes ».

Je

pense que c'est le rô1e de l'arbitre de tenir à jour de façon

scrupuleuse l'état des pertes des deux camps sinon je ne vois pas

comment il peut arbitrer la partie.

Je ne vois pas là-dedans l'ombre d'une quelconque « fantaisie ».

Pour

moi une simulation consiste, partant d'un déploiement historique, dans

des conditions météorologiques identiques à celles qui existaient à

l'époque, à manœuvrer des forces navales et aériennes d'une façon

différente de ce qui s'est réellement passé.

Tout le plaisir du jeu

de simulation réside justement dans ce postulat : que ce serait-il

passé si les ordres avaient été différents ?

Ce sera là ma conclusion sur la façon de jouer « Amirauté » car

n'oublions pas, Amis Wargamers, il S'AGIT D'UN JEU...

Jean Ricard

|